Die Deutschen ziehen sich angesichts der zahlreichen Krisen der Gegenwart ins Private zurück. Das ist das Ergebnis einer tiefenpsychologischen Studie und einer repräsentativen Umfrage des Kölner Rheingold-Instituts im Auftrag der Düsseldorfer Identity Foundation, einer gemeinnützigen Stiftung für Philosophie. Die Erkenntnisse der Studie könne man als dramatisch bezeichnen, sagt Paul J. Kohtes, Gründer und Vorsitzender der Identity Foundation. Eine tiefe Resignation bedrohe unser nationales Zusammenleben. „Wir sehen zu, wie ein ganzes Land vor der Wirklichkeit in Deckung geht, während sich die Verantwortlichen in der Berliner Politik in klein-klein verheddern.“

Zwischen Klimawandel und Krieg

„Festgefahren zwischen Klimawandel und Krieg ist ein Großteil der Bevölkerung mit Blick auf Politik und Gesellschaft desillusioniert und reagiert auf die gespürte Aussichtslosigkeit mit einer Flucht ins private Glück“, heißt es von der Stiftung. Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland, ergab die Befragung von 1000 repräsentativ ausgewählten Teilnehmern im Juni, hat kein Interesse mehr an Nachrichten und kein Vertrauen in die Politik. Um die allgegenwärtigen Krisen zu verdrängen, ziehen sich die Deutschen demnach in ein „wehrhaftes Schneckenhaus“ zurück. Zuversicht finden die Menschen im privaten Umfeld. Mit Blick auf Politik und Weltgeschehen herrsche dagegen eine „diffuse Endzeit- und Einbruchsstimmung“.

„Die Wucht der Krisen ist für die Menschen schwer auszuhalten“, liest man in den Ergebnissen der Studie, die mit „Deutschland auf der Flucht vor der Wirklichkeit“ überschrieben ist. „Durch die starke Verdrängung werden sich die Themen nicht konsequent vor Augen geführt und verlieren ihre Wucht.“ Ob vermeintlich drohende Klima-Katastrophe, der anhaltende Krieg in der Ukraine, die daraus resultierende Energie-Krise, die Talfahrt der deutschen Wirtschaft oder politische Radikalisierung – viele Deutsche erleben die Situation um sich herum als angespannt und feindselig. „Für viele wird mehr Aggressivität im Miteinander spürbar.“ Von dem Gefühl von Gemeinschaft und gegenseitiger Unterstützung „wie in den Anfängen der Corona-Zeit“ sei kaum etwas geblieben.

Gefahr für die Demokratie

Vielen der Befragten drängen sich Ohnmachtsgefühle auf. Darunter leidet auch das Vertrauen in die Demokratie. „Die aktuellen Herausforderungen werden als so groß und schwierig empfunden, dass in Frage gestellt wird, ob unsere Demokratie diesen standhalten kann“, fassen die Macher der Studie zusammen. Es bestehe die Angst, dass diktatorische Strukturen sich etablieren und das demokratische Wertesystem verloren geht. „Politische Radikalisierungen von rechts und links werden mit Sorge beobachtet. Der Wille zu Kompromissen fehlt, wodurch das Gefühl der Spaltung weiter wächst.“

Der Rückzug ins Private geht den Erkenntnissen des Forscher-Teams um Anna Brand mit der Schaffung von Wohlfühloasen einher. 93 Prozent der Menschen verschönern demnach das eigene Zuhause, räumen auf, dekorieren, renovieren. 76 Prozent gehen auf Reisen, um so gewissermaßen dem tristen Alltag entfliehen zu können. Immerhin noch 56 Prozent der Befragten denken darüber nach, Deutschland zu verlassen und sich in einem anderen Land anzusiedeln. „Auch die Natur dient als Rückzugsort, in der Ruhe und Trost vom Alltag erfahren wird.“

Freunde geben Zuversicht

Gleichzeitig finden die Deutschen in „engen sozialen Kreise aus Gleichgesinnten“ Halt. „Meine Freunde geben mir viel Zuversicht. Wenn wir uns am Wochenende treffen und etwas trinken gehen, dann haben wir einfach nur Spaß. Da gibt es dann keine schlechten Nachrichten und man denkt, irgendwie wird das schon alles werden“, zitiert die Studie den 29-jährigen Thomas. Der 49-jährigen Anja bietet die Familie Stabilität in herausfordernden Zeiten. „In meiner kleinen Familie tanke ich auf. Da habe ich Gefühle von Rückhalt und Verlässlichkeit. Es ist ein schönes Gefühl, zusammen Dinge durchzustehen, auch wenn die Zeiten schwieriger sind.“

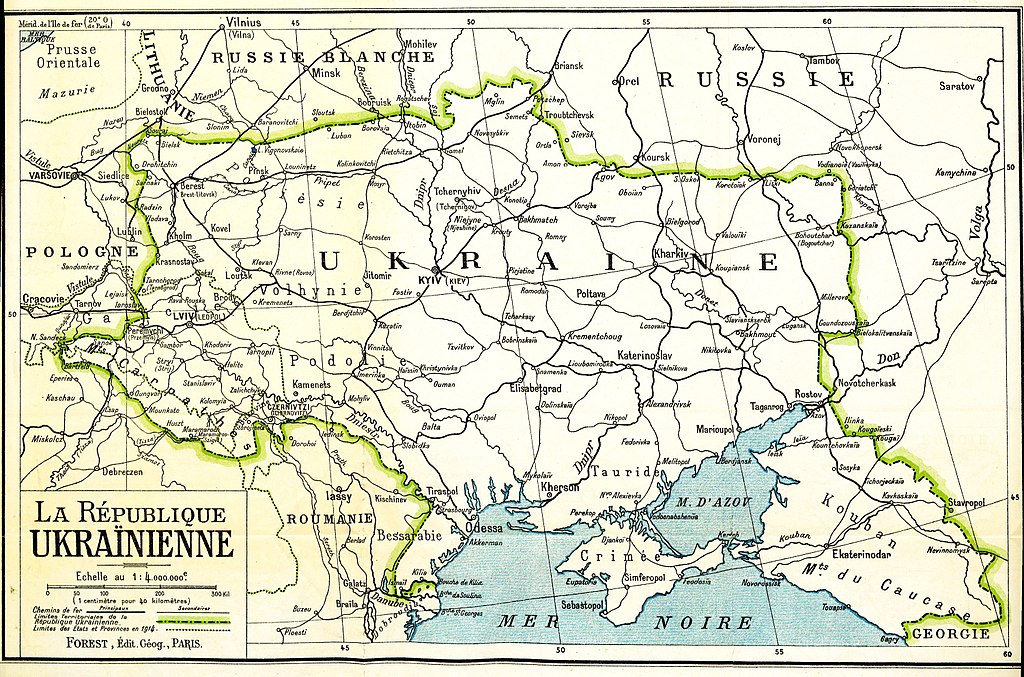

Dass die Deutschen sich ins Private zurückziehen, ist keine neue Entwicklung. In Krisenzeiten war dies immer wieder der Fall. Klassisches Beispiel ist die Epoche des Biedermeier. Der Begriff bezeichnet die Zeit nach dem Ende des Wiener Kongresses 1815, der Europa nach dem Sieg über Napoleon neu ordnete. Der nationale Befreiungskampf des deutschen Volkes gegen die französische Fremdherrschaft war von Erfolg gekrönt. Viele erhofften sich nun einen politischen Neuanfang in einem freien und geeinten Deutschland. Ihre Hoffnung wurde enttäuscht. Auf dem Kongress setzte sich die konservative Reaktion der Fürsten durch.

Rigides Polizei-System

Statt Einheit, Freiheit und Demokratie bekam das Land den Deutschen Bund als lockere Vereinigung der Fürstentümer und freien Städte. Und statt Meinungs- und Pressefreiheit etablierte die Obrigkeit ein rigides Spitzel- und Polizei-System. Wer sich gegen die Herrschaft der Fürsten auflehnte, wer Grundrechte und nationale Einheit forderte, dem drohten lange Haftstrafen. Statt sich dieser Gefahr auszusetzen, zogen sich die meisten Deutschen in den Schutz ihres Häuschens oder der Natur zurück. Erst 1848 erhoben sich die nach Freiheit verlangenden Massen unter den deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold und erkämpften die erste gesamtdeutsche demokratische Verfassung.

Nicht nur die Biedermeier-Epoche, den sogenannten Vormärz, zeichnet ein Rückzug ins Private aus. Auch in der DDR waren Repression und SED-Parteilinie besser zu ertragen, wenn man sich nicht politisch äußerte. In besonderem Maße gilt das für die zwölf Jahre der nationalsozialistischen Diktatur. Der Rückzug ins Private, in die eigenen vier Wände, in die Familie, war die einzige Möglichkeit des Widerstands gegen die zunehmend radikale Ideologie und brutale Gewaltherrschaft. Sich der verordneten „Volksgemeinschaft“ verweigern, ohne offen dagegen zu sein. Mehr Widerspruch gegen die braunen Herren wäre ohne Lebensgefahr kaum möglich gewesen.

Den Weg in den aktiven gewaltsamen Widerstand gingen nur wenige. Ein Georg Elser zum Beispiel. Der linksgerichtete Württemberger verübte am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller ein Sprengstoff-Attentat auf Adolf Hitler. Es scheiterte knapp, da der „Führer“ den Ort bereits vor der Explosion verlassen hatte. Oder ein patriotischer Offizier wie Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Sein Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 brachte nationalgesinnte Konservative, Liberale und linke Nazi-Gegner zusammen. Sie einte die patriotische Sorge um Deutschland, das sie von einem verbrecherischen Regime befreien wollten, dessen Politik geradewegs in den Untergang führte.

Mit dem Leben bezahlt

Stauffenberg und zahlreiche seiner Mitverschwörer hatten die NS-Herrschaft zunächst noch begrüßt, sich aber von der immer offener zutage tretenden Politik gegen den Frieden und die Interessen des deutschen Volkes abgewandt. Stauffenbergs Sprengstoff-Attentat auf Hitler scheiterte wie jener Georg Elsers. Und wie jener bezahlte der schwäbische Offizier die Tat mit dem Leben. Der Umsturz-Plan „Unternehmen Walküre“ lief zwar trotz des erfolglosen Anschlags an, blieb aber in den Anfängen stecken. Noch in der Nacht nach dem Attentat in Hitlers Hauptquartier „Wolfsschanze“ in Ostpreußen wurden die Haupt-Verschwörer um Stauffenberg und Generaloberst Ludwig Beck in Berlin hingerichtet.

Elser oder Stauffenberg genügte der stille Widerspruch nicht. Es reichte ihnen nicht, einfach bloß nicht mitzumachen. Sich zurückzuhalten. Oder ihr privates Glück zu suchen, während rings um sie herum alles in Scherben fällt. Die übergroße Mehrheit der Deutschen hatte diesen Mut eines Elser oder eines Stauffenberg nicht. Zumindest nicht in der Nazi-Zeit. Dafür rund 100 Jahre früher, als sich die Deutschen in ihrer Revolution gegen Fürsten-Tyrannei und Unterdrückung auflehnten. Und 1989, als Millionen Ost- und Mitteldeutsche die Krise ihres Landes, die Lügen der Medien und die Herrschaft ihrer Polit-Kaste satt hatten. Und ihr System der Einheits-Meinung und der Gängelung hinwegfegten.

Thomas Wolf