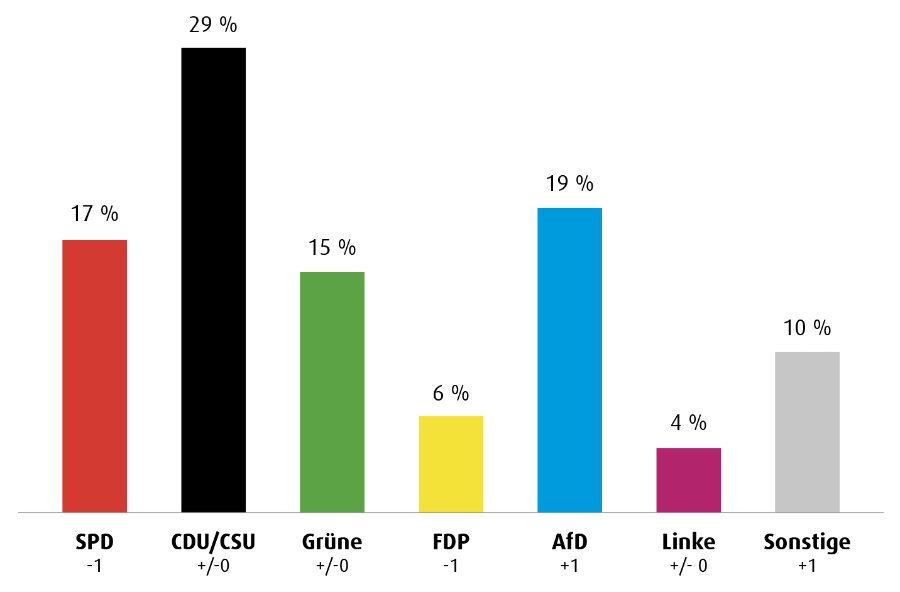

Die Alternative für Deutschland ist kein ostdeutsches Phänomen mehr. Die Partei, der Kritiker „Rechtspopulismus“ bis hin zu „Rechtsextremismus“ vorwerfen, hat bei den jüngsten Wahlen in Hessen und Bayern bewiesen: Mit ihr ist auch im Westen zu rechnen. 14,6 Prozent erreichte die AfD am Sonntag bei der Landtagswahl im Freistaat. In Hessen sind es sogar 18,4 Prozent. Und damit merklich mehr als die 15 oder 16 Prozent, bei denen die Partei laut Umfragen kurz vor dem Urnengang lag.

Im Osten stärkste Kraft

Natürlich ist das noch weit entfernt von den Umfragewerten in den ost- und mitteldeutschen Ländern. Dort liegt die AfD teils bei weit über 30 Prozent. In Thüringen und Sachsen ist die Alternative mit Abstand stärkste Kraft in den Umfragen. Bayern und Hessen deuten nun an, dass das Potenzial der AfD auch im Westen längst nicht ausgeschöpft ist. Wenn die politische und die wirtschaftliche Krise, in der die Bundesrepublik steckt, anhält oder sich sogar noch verschärft, könnten immer mehr Menschen ihr Kreuz bei den „Rechtspopulisten“ um Alice Weidel und Tino Chrupalla machen.

Das macht die Partei für die etablierte Politik zu einer gefährlichen Konkurrenz. Zum ersten Mal seit ihrer Gründung vor gut zehn Jahren stellt die einstige „Professoren-Partei“ für viele Bürger eine echte Alternative zu CDU, SPD, Grünen und Co. dar. Wie geht die etablierte Politik mit diesem Erfolg um? Die Ausgrenzung der AfD und ihrer Wähler hat offensichtlich keinen Erfolg mehr. Die Alternative für Deutschland wird mittlerweile selbst von Menschen gewählt, die die Partei für rechtsextrem halten. Zugespitzt gesagt also: Die „Brandmauer“ gegen Rechts ist gescheitert.

Trotzdem fällt der etablierten Politik offenbar nichts wirklich Neues ein. Kanzler Olaf Scholz, dessen SPD in Hessen und Bayern historisch schlechte Ergebnisse eingefahren hat, ruft nach dem Erfolg der AfD dazu auf, die Demokratie zu verteidigen. „Die Stimmen, die auf eine rechtspopulistische Partei in Deutschland entfallen sind, müssen uns besorgen“, sagte Scholz zum Abschluss der deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg. Auch die Grünen in Bayern, mit 14,4 Prozent hinter der AfD und damit nur auf dem vierten Platz gelandet, fordern einen „Notfallplan für die Demokratie“.

Erinnerung an die DDR

Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung soll keine öffentlichen Gelder mehr bekommen, hört man. Und Alt-Bundespräsident Joachim Gauck plädiert für ein breites Bündnis gegen die AfD, das Kritiker an die einstige Nationale Front der DDR erinnert. Man müsse der Alternative für Deutschland das klare Signal aussenden, dass sie niemals an die Macht kommen werde, sagte Gauck dem „Stern“. Sollte die AfD nach den Landtagswahlen im kommenden Jahr im Osten Deutschlands vorne liegen, müssten sich „alle demokratischen Parteien“ zusammentun: „von der CDU bis zur Linken“.

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) hat offensichtlich nichts gelernt. Er nennt die AfD eine „Nazipartei“. Er könne jeden Wähler, der mit der Politik der Ampel-Koalition oder der CDU unzufrieden ist, „nur warnen, diese Menschen zu wählen, diese Partei zu wählen“, sagte Wüst gestern. Björn Höcke, die der als Merkel-nah geltende CDU-Politiker als prägende Figur der Partei begreift, dürfe als „Faschist“ und als „Nazi“ bezeichnet werden. „Wenn die prägende Figur einer Partei ein Nazi ist, ist es eine Nazipartei“, sagte Wüst. „Mit denen geht gar nichts.“

AfD verächtlich machen

In einem Offenen Brief zum Ausgang der Wahlen in Bayern und Hessen, den Karin Zimmermann an die „Damen und Herren Politiker*innen“ der „Altparteien“ geschrieben hat, liest man: Die Wahlergebnisse „und die anschließend durch Ihre Honoratioren erfolgten Äußerungen“ zeigten, „dass Sie noch immer nicht verstanden haben, dass die von Ihnen seit zehn Jahren von Merkel begonnene Politik der Ausgrenzung, Verächtlichmachung, Kriminalisierung der AfD nicht zu dem beabsichtigten Ziel führt, sondern das Gegenteil bewirkt.“ Jenes Ziel sieht die Autorin in der möglichst vollständigen Eliminierung der unliebsamen Partei.

„Nehmen Sie zur Kenntnis, dass es im politischen Spektrum nicht nur linke und mittlere, sondern auch rechtsorientierte Auffassungen geben muss und geben wird“, schreibt Zimmermann. Und weist auf den elementaren Unterschied zwischen rechtsradikal und rechtsextrem hin, der im politisch-medialen Diskurs meist unbeachtet bleibt. „Über den Begriff des Extremismus besteht oft Unklarheit. Zu Unrecht wird er häufig mit Radikalismus gleichgesetzt“, heißt es vom Bundesamt für Verfassungsschutz.

„Rechtsextremisten lehnen die freiheitliche demokratische Grundordnung ab und wollen – auch unter Anwendung von Gewalt – ein autoritäres oder gar totalitäres staatliches System errichten“, definiert die Bundeszentrale für politische Bildung. Dagegen haben radikale politische Auffassungen „in unserer pluralistischen Gesellschaftsordnung ihren legitimen Platz“. Wer radikale Vorstellungen umsetzen will, „muss nicht befürchten, dass er vom Verfassungsschutz beobachtet wird; jedenfalls nicht, solange er die Grundprinzipien unserer Verfassungsordnung anerkennt“.

Fairness für die AfD

Der Bürger, meint Zimmermann, beginne zu merken, dass Äußerungen gegen die AfD reines Politiker-Geschwätz ohne Inhalt sind. Eine inhaltliche Auseinandersetzung finde nicht statt. Statt immer nur laut dazwischen zu schreien, wenn ein AfD-Vertreter im Bundestag spricht, sollte der politische Gegner besser einmal das Grundsatzprogramm der AfD lesen, fordert Zimmermann. „Jede Wette: Die meisten von Ihnen haben das bisher nicht getan.“ Weiter fordert sie: „Begegnen Sie der AfD mit Fairness. Die AfD ist eine von vielen Bürgern demokratisch gewählte Partei.“ Wahlergebnisse als freie Willensbekundungen des Souveräns, heißt es in dem Offenen Brief weiter, müssten respektiert werden.

„Wenn Sie nicht bemerken, dass ihre bisherige Politik gegenüber der AfD falsch ist und nachhaltig geändert werden muss, wird sich die jetzt sichtbare Entwicklung fortsetzen“, vermutet die Autorin. Dies dauere so lange an, bis die Politiker der etablierten Parteien verstanden haben, dass sie es sind, die sich ändern müssen, „um nicht im Abseits zu landen“.

Thomas Wolf